Oleh Agust G Thuru, salah seorang penyair di Bali yang mengagumi Umbu

Nama Umbu Landu Paranggi saya kenal sejak SPGK Santo Don Bosco Maumere antara 1976-1977. Waktu itu saya mulai gemar menulis puisi. Beberapa puisi saya yang dikoleksi oleh guru bahasa Indonesia ibu Veronika Lara, BA membuat saya seolah mengenal atau bahkan pernah bertemu dengan Umbu Landu Paranggi. Padahal, jangankan bertemu, namanya saja baru saya dengar saat menempuh pendidikan di SPGK Don Bosco itu.

Pada Pebruari 1976 ibu Vero Lara meminjami saya buku Antologi Puisi 9 Penyair Yogyakarta yang terbit tahun 1968. Salah satu puisi Umbu yang membuat saya membaca berulang-ulang adalah puisi berjudul “Ibunda Tercinta” . Puisi yang ditulis tahun 1965 tanpa tanggal dan tanpa bulan. Puisi ini membawa saya larut dalam suasana batin karena pada 5 November 1975 dan 19 November 1975 saya kehilangan bapak dan ibu.

Penyair Umbu Landu Paranggi menulis tentang “Ibunda Tercinta” dengan kata-kata sederhana yang mudah saya pahami sebagai pemula yang mulai menyukai puisi dan cerpen. Puisi itu terdiri dari tiga bait dan masing-masing bait terdiri dari empat baris. Umbu melukiskan “Ibu Tercinta” sebagai berikut: Perempuan tua itu senantiasa bernama/duka derita dan senyum yang abadi/tertulis dan terbaca jelas kata-kata puisi/dari ujung rambut sampai telapak kakinya.

Di bait kedua Umbu menuliskan “Ibu Tercinta” sebagai berikut: Perempuan tua itu senantiasa bernama/korban, terima kasih, restu dan ampunan/dengan tulus setia telah melahirkan/berpuluh lakon, nasib dan sejarah manusia.

Dan di bait ketiga Umbu menulis: Perempuan tua itu senantiasa bernama/cinta kasih sayang, tiga patah kata purba/ di atas pundaknya setiap anak tegak berdiri/menjangkau bintang-bintang dengan hatinya dan janjinya (Umbu Landu Paranggi,1965).

Puisi “Ibu Tercinta” sangat memengaruhi saya untuk gemar menulis puisi, yang waktu itu saya tulis dalam sebuah buku catatan harian. Jadi ke manapun saya pergi buku catatan harian itu tak pernah saya tinggalkan. Saya sering membandingkan puisi Umbu “Ibu Tercinta” dengan puisi yang saya tulis pada 9 November 1975 berjudul “Pertemuan Terakhir”.

Puisi “Pertemuan Terakhir” saya tulis di depan tubuh ibu saya yang kaku karena sakit bertahun-tahun. Tubuh perempuan kaku/ raga yang mengerut/ tergolek tanpa daya/ ibu engkau menderita/ di tahun-tahun peziarahan.

Dalam dera raga yang lemah/kulihat jiwamu kuat/dari bibir daraskan senyum/bola matamu penuh cinta/menikam jiwaku.

Aku ingin tetap di sini/bersamamu sampai waktu tiba/tapi masih ada bisikmu/terbanglah anakku/memetik satu bintang/agar ketika ibu pergi/engkau masih menanam benih/di jalan salibmu (Maghilewa, 9 November 1975)

Puisi ini merupakan karya saya yang kedua yang saya tulis. Puisi pertama “Doa di Pusara Ayah” saya tulis di makam ayah saya pada 8 November 1975. Saya membandingkan puisi Umbu dan puisi saya. Bagi saya jika Umbu menulis puisi dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami, maka saya pun bisa melakukan seperti yang umbu lakukan. Sejak 1976 itulah saya tertarik menulis puisi sampai hari ini.

Kerinduan untuk bertemu dengan Umbu Landu Paranggi sungguh membuncah. Ketika tahun 1980-an saya sempat ke Yogyakarta, sempat mampir di Malioboro untuk mencari sosok Umbu Landu Paranggi. Namun ternyata, ia telah menghilang secara misterius dari Yogyakarta. Orang-orang yang mengenalnya juga mengatakan, dia hilang lenyap entah ke mana.

Namun, bagi saya, nama Umbu Landu Paranggi itu sungguh membekas. Ada tekad dalam diri saya, suatu saat saya harus bertemu dengan orang yang bernama Umbu Landu Paranggi itu. Terakhir, di tahun 1987 saya mendengar bahwa Umbu Landu Paranggi di Bali dan menjadi penjaga gawang halaman budaya di Bali Post. Sayangnya saat itu, untuk bertemu Umbu sangatlah sulit.

Tahun 1998 saya mulai menetap di Bali dan bekerja di sejumlah media cetak. Keinginan untuk bertemu dengan Umbu Landu Paranggi masih terus mendesak. Namun justru jalan ke pertemuan itu semakin misterius. Teman-teman mengatakan, hanya orang-orang tertentu yang bisa bertemu dengan Umbu.

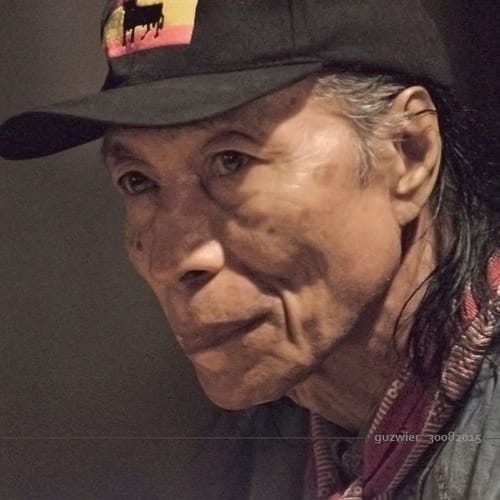

Sejak 2017 lalu saya aktif mengikuti kegiatan kepenyairan di Komunitas Sastra Jati Jagat Kampung Puisi Bali yang terletak di Jalan Cok Tresno Agung. Dan saat itulah saya bertemu pertama kali dengan Umbu Landu Paranggi. Penampilannya sangat sederhana. Ia cenderung pendiam, tetapi kalau sudah bicara dia akan meledak-ledak. Bagi dia, bicara puisi sama dengan bicara nyawanya.

Sejak pandemi corona melanda hidup manusia, kami jarang bertemu. Hari ini saya mendengar berita, membaca banyak ucapan duka melalui media sosial bahwa penyair besar itu telah pergi menghadap Bapa di surga. Umbu telah menyudahi petualangannya di dunia kepenyairan.

Penyair Umbu Landu Paranggi lahir di Kananggar, Paberiwai, Sumba Timur, NTT, 10 Agustus 1943. Dalam dunia sastra Indonesia Umbu dikenal sebagai sosok yang misterius bahkan sejak tahun 1960.Tahun 1968 ia membentuk Persada Studi Klub (PSK) yang merupakan komunitas penyair di Yogyakarta.

Komunitas ini dipelopori Umbu yang waktu itu mengasuh rubrik sastra “Persada” di majalah Pelopor bersama beberapa sahabat antara lain Teguh Ranusastra Asmara, Ragil Suwarna Pragolapati, Iman Budhi Santoso, Suparno S. Adhy, Mugiyono Gito Warsono dan M. Ipan Sugiyanto Warsono. Bergabung pula anak muda seperti Emha Ainun Nadjib dan Linus Suryadi, AG. Umbu dikenal dengan julukan Presiden Malioboro.

Tahun 1975 Umbu pindah ke Bali bergabung dengan Bali Post. Menyusul tahun 1977 PSK bubar bersamaan dengan ditutupnya penerbitan Mingguan Pelopor Yogyakarta.

Umbu Landu Paranggi mengembuskan nafas terakhir pada dini hari Selasa 6 April 2021 pukul 03.55 wita. Ia dirawat di Rumah Sakit Bali Mandara sejak 3 April 2021 lalu. Indonesia kehilangan penyair besar yang baik langsung atau tidak langsung telah melahirkan banyak penyair. Nusa Tenggara Timur (NTT) kehilangan sosok penyair besar menyusul Gerson Poyk yang namanya melegenda itu. Selamat jalan Umbu. Di surga, engkau bebas menyair.