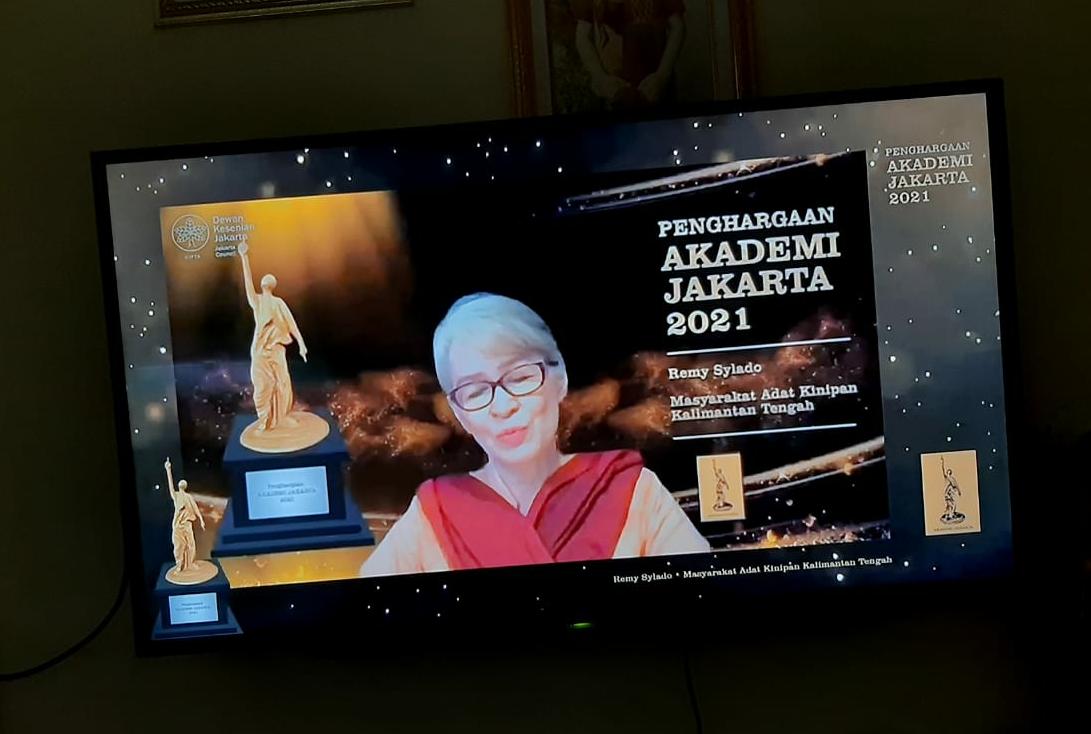

Pada acara pemberian Penghargaan Akademi Jakarta 2021 pada 28 Juni 2021 kepada Sastrawan Remy Sylado dan Masyarakat Kinipan Kinipan Kalimantan Tengah, Karlina Supelli dan I. Sandiawan Sumardi menyampaikan pidato untuk mengulas sekaligus mengapresiasi keduanya.

Berikut ini kami turunkan secara lengkap pidato Karlina Supelli:

REMY SYLADO, Bianglala Kebudayaan

Lahir di Makassar, 12 Juli 1945, Yapi Panda Abdiel Tambayong bercita-cita menjadi petani. Karena tak punya tanah, cita-cita tak kesampaian; begitu Remy Sylado pernah berkisah. Lahirlah karya-karya unggul dalam ladang sastra, teater, seni rupa, musik, drama.

Ia juga seorang munsyi. Dalam ungkapan Remy Sylado sendiri: seseorang yang terpanggil untuk menguasai bahasa karena kesukacitaan berbahasa, dan tertantang untuk menghasilkan bentuk Bahasa tulis yang kreatif dalam idealitas kepujanggaan di atas sifat-sifat kedibyaan budaya (Bahasa menunjukkan Bangsa).

Ada masa Remy Sylado mengejutkan dunia sastra Indonesia karena mendobrak kekeramatan pandangan estetika bahwa bahasa puisi harus tertib dan terpilih. Ia menegakkan ragamnya sendiri melalui gerakan Puisi Mbeling. “Gerakan” karena gagasannya tidak sekadar hadir, tetapi menimbulkan perubahan yang berpengaruh dalam perkembangan kebudayaan di Indonesia.

Mbeling berarti “nakal tapi sembodo,” kata Remy Sylado dalam orasi sastra di Dewan Kesenian Jakarta (2013). Nakal, susah diatur, memberontak, tapi ada imbangannya.

Imbangannya adalah ketangkasan permainan kata dan gagasan yang disertai kelakar, sindiran, dan olok-olok. Permainan tidak sama dengan main-main. Untuk semua karya sastra, Remy menaruh syarat yang serius, yaitu kekayaan intelektual dan kekayaan spiritual.

Mbeling bagi Remy Sylado hanya satu sikap untuk “berkisah tentang kejujuran dunia,” apa adanya (‘Dua Jembatan: Mirebau & Asemka’). Dalam kejujuran itu, karya-karya Remy Sylado membuat kita tergelak sekaligus merasa seperti ada sebilah pedang menembus benak.

Orang Perancis/berpikir/maka mereka ada

Orang Indonesia/tidak berpikir/namun terus ada (‘Teks atas Descartes’).

Puluhan tahun kemudian ia “membajukan hal-hal telanjang” di fase puisi mbeling-nya. Namun, nuansa mbeling tidak redup. Ia tetap memprotes ketidakadilan, keangkuhan penguasa, penyesatan nalar, budaya “cangkeman,” “prasangka kebangsaan yang konyol” – memakai ungkapan Remy Sylado sendiri (123 Ayat Tentang Seni), dan banyak lagi. Ia, misalnya, sengaja tidak setia kepada selera Bahasa “yang baik dan benar” serta memilih yang “indah dan tepat.” Alasannya,

Dengan kata “indah” maka di dalamnya hendak diejawantahkan dorongan-dorongan estetik, dan dengan kata “tepat” maka di dalamnya hendak diwujudkan pandangan-pandangan tentang akal-budi yang tidak mungkin dieksplorasi secara tuntas, melainkan harus diekspresikan dengan semaksimal mungkin.

Pilihan itu kita jumpai dalam karya-karya yang menghibur, sekaligus memaksa orang berpikir ulang, melatih akalbudi; kadang sambil tersenyum, atau mungkin ada pula yang tersinggung. Ambil contoh gugatannya dalam Perempuan bernama Arjuna 2,

Selama ini pun, manakala saya termenung, setelah menyimak dengan nalar akan susunan kata-kata dalam lirik lagu kebangsaan itu, memang saya sendiri merasa terganjel, atau bilanglah terusik kesadaran intelektual saya … . Urusannya adalah kata yang dipakai dalam lirik lagu kebangsaan itu berbunyi “di sanalah” dan mengapa bukan “di sinilah”. Dengan begitu, jangan prasangkai saya kalau saya merasa lebih kena dan lebih afdal menyanyikan Indonesia Raya di Belanda, ketimbang di Indonesia.

Begini:

Di sanalah aku berdiri/jadi pandu ibuku

Nah! Aneh binti ajaib memang, kok di dalam negeri sini orang Indonesia mengatakan tempatnya berdiri adalah “di sanalah”, bukan “di sinilah”… . Gerutu saya, masak orang Indonesia di Tarutung lah, di Payakumbuh lah … di Soasiu lah … di Fakfak lah, …, mengatakan lingkaran tempatnya berdiri sebagai “di sanalah” … . Samasekali itu bukanlah masalah dasar licentia poetica yang biasa dijadikan perisai untuk menunjukkan kebebasan imajinasi dan kreativitas bahasa seni … memang soal kesalahkaprahan memanfaatkan bahasa kebangsaan yang dipakai tanpa mengindahkan nalar menyangkut ukuran normatif atas bentuk abstrak dalam wilayah jarak.

Remy Sylado membuktikan bahwa karya kreatif dan artistik dapat berjalin dengan kedalaman intelektual, ketertiban berpikir, kesinambungan bahasa dengan logika, tanpa menghalangi kebebasan imajinasi.

Remy Sylado juga mengoreksi pemahaman tentang kebudayaan, jauh melampaui pengertian sempit yang kerap muncul dalam pidato para pejabat, seakan-akan kebudayaan nasional identik dengan tarian daerah.

Ketekunan menggali kekayaan yang mengakar dalam pengetahuan lintas-bahasa, lintas-bangsa, lintasbudaya, menjadikan karya-karya Remy Sylado sekaligus telaah peradaban hingga jauh ke masa silam.

Mari kita simak Perempuan Bernama Arjuna 6, Sunda Kelapa? Berarti dulu di situ banyak kelapanya,” kata Jean-Claude van Damme.

Bukan ‘kelapa’, tapi ‘kalapa’. Setahu aku, dalam bahasa Sunda lama, yang dulu dipakai untuk nama Jakarta, sebagai pelabuhan utama kerajaan Sunda di Bogor, yaitu Pakuan Pajajaran, adalah kata kalapa berarti ‘bandar’ atau ‘pelabuhan’. Jadi Sunda Kalapa, maksudnya adalah bandar atau pelabuhan dari kerajaan Sunda, Pakuan Pajajaran …

Kelupaan pada sejarah itu sampai-sampai membuat ada terjemahan “Coconut of Sunda” di Internet.

Padahal, Sunda Kalapa tak ada sangkut pautnya dengan kelapa.

Lima puluh tahun lalu, Remy Sylado membuat para pujangga ‘mapan’ jengkel karena mengatakan “seni harus diletakkan di telapak kaki.”

Ia tentu bukan sedang merendahkan seni. Ia berpegang teguh pada keyakinan bahwa “manusia lahir untuk menjadi manusia. Hidup berada di atas junjungan kepalanya. Bukan seni yang harus dijunjungnya” (Aktuil, 1974).

Pembelaan Remy Sylado bagi hidup dan kemanusiaan tidak pernah luruh.

Remy Sylado telah membuka jendela dunia sastra Indonesia untuk berkembang di luar batas-batas keangkeran horison kemapanan. Seraya itu, ia tak henti mengangkat beragam masalah nyata dalam karya-karya kreatif.

Remy Sylado telah membuka jendela dunia sastra Indonesia untuk berkembang di luar batas-batas keangkeran horison kemapanan. Seraya itu, ia tak henti mengangkat beragam masalah nyata dalam karya-karya kreatif.

Dengan keberanian menciptakan ekspresi baru, Remy Sylado menawarkan bianglala kebudayaan sebagai titian untuk memahami aneka tegangan dan perbedaan. Kebudayaanlah yang menjadikan manusia adalah manusia – makhluk yang beberapa ratus ribu tahun lalu menemukan bahasa untuk berkomunikasi secara beradab.